Systemische Risiken und Katastrophenresilienz im Fokus: Europäische Resilienz braucht gesellschaftliche Partizipation!

10.04.2025

In einer globalisierten Welt hängen Risiken und Krisen immer mehr miteinander zusammen und werden zunehmend komplexer. Von Klimawandel über die COVID-19-Pandemie bis hin zu Unwetterkatastrophen und politischen Unruhen ist es klar, dass die Risiken der heutigen Zeit keine isolierten Phänomene sind. Vielmehr handelt es sich bei diesen gesellschaftlichen Herausforderungen um zusammenhängende, multidimensionale, und systemische Risiken. Die voranschreitende Zerstörung der Umwelt, die steigende Zahl und Intensität extremer Wetterereignisse und geopolitische Spannungen tragen alle zu einem wachsenden Netzwerk aus Risiken bei. Derartige Komplexität benötigt umfassende Lösungsansätze, welche die ganze Breite der Gesellschaft in den Prozess des Katastrophenrisiko-Managements, der Katastrophenrisiko-Reduktion und der Klimawandelanpassung einbindet. Damit die europäische Gemeinschaft als Ganzes sowie einzelne Gesellschaftsgruppen Resilienz aufbauen können und diesen Herausforderungen gerecht werden, müssen wir ganzheitliche Maßnahmen für diese Risiken setzen.

Partizipation und Mitsprache spielen dabei für die Verbesserung von Katastrophenresilienz und Klimawandelanpassung eine wesentliche Rolle. Die Forschungsgruppe Systemische Risiken des RIFS ist Teil des DIRECTED-Projekts, das auf die Stärkung der Katastrophenresilienz verschiedener europäischer Gemeinschaften abzielt. Gemeinsam mit einer Reihe anderer Expertinnen und Experten haben wir hierzu vor Kurzem einen Artikel zum Thema Partizipation im International Journal for Risk Reduction (Clark et al., 2025) veröffentlicht. Die Studie baut auf den Ergebnissen von über acht verschiedenen europäischen Forschungsinitiativen auf und hebt die Notwendigkeit eines ganzheitlich-gesellschaftlichen Zugangs zum Thema Katastrophenresilienz hervor.

Um eine nachhaltig widerstandsfähige Gesellschaft aufzubauen, beschreibt der Artikel vier Kerndimensionen, auf welche Entscheidungsträgerinnen und -träger und die Gesetzgebung achten sollten. Erstens darf Partizipation nicht bloß augenscheinlich und als „Quote“ gehandhabt werden. Partizipation muss einen spürbaren Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben, wobei speziell Raum für Austausch mit historisch benachteiligten und risikogefährdeten Gesellschaftsgruppen geschaffen werden sollte. Zweitens brauchen lokal betroffene Menschen Zugang zu notwendigen Ressourcen und Wissen, um sich auf einen Katastrophenfall vorbereiten zu können und mit einem Katastrophenfall richtig umgehen zu können. Drittens wird Vulnerabilität reduziert, indem man proaktive Handlungsansätze und Abwehrmechanismen ausbaut, damit Gemeinden nicht nur auf Krisen reagieren. Viertens braucht gesellschaftliche Resilienz adaptive Katastrophenrisiko-Managementorganisationen, um den sich stets entwickelnden Risiken gerecht zu werden.

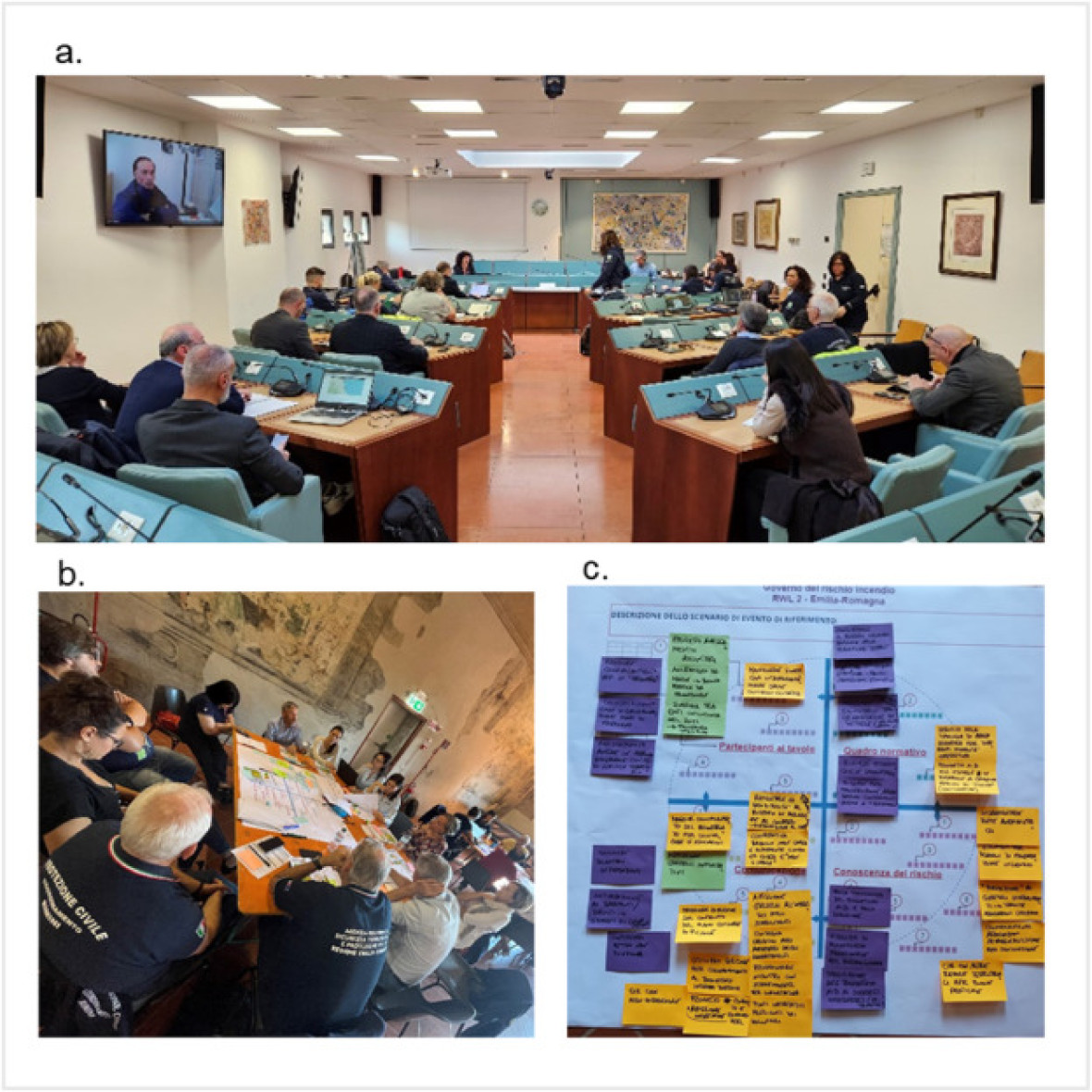

Als führende Partnerorganisation im DIRECTED Projekt steht das RIFS an vorderster Stelle beim Entwerfen und Implementieren partizipativer Risikogovernance-Strategien. Unsere Governance-Strategien sind auf dem Risk-Tandem-Zugang basiert, einem Zugang, der regionales Risikomanagement vereinfacht und anhand co-kreativer, partizipativer und konzeptueller Methoden unterstützt (Parviainen et al., 2025).

Durch die Weiterentwicklung des Risk-Tandem-Zugangs zielt das DIRECTED-Konsortium darauf ab, Prozesse zur Co-Produktion von Wissen auszubauen. Dies stellt wiederum sicher, dass lokale Risikogovernance nicht nur praktisch umsetzbar, sondern auch ethisch vertretbar ist. Das gemeinsame Erarbeiten (d.h., „Co-Produktion“) von Risiko-Verständnis und Wissen mit lokalen Stakeholdern und Betroffenen verbessert jeweils die Anwendbarkeit und die Akzeptanz verschiedener Risikogovernance-Ansätze.

Gleichzeitig setzt erfolgreiche Co-Produktion einige Fähigkeiten vonseiten der Betroffenen, Expertinnen und Experten sowie den Entscheidungsträgerinnen und -trägern voraus. Um das Erlernen dieser Kompetenzen zu unterstützen, heben wir als DIRECTED vier Kernkompetenzen hervor, nämlich: aktive Zusammenarbeit, systemisches Denken, Kreativität und Reflexivität (Cumiskey et al., 2025). Die enge Zusammenarbeit von DIRECTED mit verschiedenen europäischen Regionen – unseren „Real-World Labs“ oder „Reallaboren“ – gibt uns die Möglichkeit, die partizipativen und co-kreativen Prozesse ständig weiterzuentwickeln.

Innerhalb der Katastrophenresilienz- und Klimawandelanpassungs-Forschungsgemeinschaft gibt es derzeit eine klare Bewegung hin zu engerer Zusammenarbeit mit lokalen Stakeholdern und Betroffenen. Auch wenn traditionelle Expertise und Theorie weiterhin wertvoll bleiben, hängt langlebige Resilienz wesentlich davon ab, inwiefern Gemeinden verschiedene Gesellschaftsgruppen und Entscheidungsträgerinnen und -träger wissenschaftliches Wissen in ihren eigenen Kontext integrieren können. Die Zukunft der Governance von systemischen Risiken muss partizipativ sein, um sicherzustellen, dass Lösungen nicht nur effektiv, sondern auch fair sind.